寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

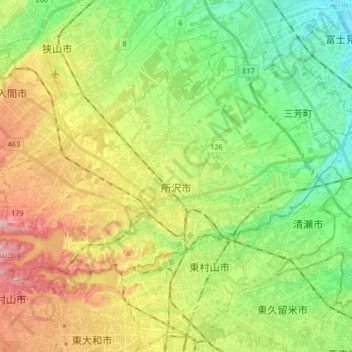

所沢市地形図

地図をクリックすると標高が表示されます。

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

所沢市

所沢市のほぼ全域は内陸性気候の特色を持ち、夏は高温、冬は寒冷な気候となっている。しかしながら、アメダスは狭山湖畔に設置されており、湖の影響を強く受ける海洋性気候の特徴を持つ。そのため、アメダスで観測される数値は周囲よりも冬は冷え込みが弱く、夏は逆に冷涼となりやすく局所的な影響が強く出る。実際に標高が100 mほど低いさいたま市に比べると1月平均最低気温(-0.8度)や最低気温極値(-7.8度)は高くなっている。しかしながら、夏季の場合は風向き次第ではフェーン現象の影響を受けてこのアメダス地点においても高温となることもあり、所沢の最高気温極値は2018年7月23日に観測された39.8度と、さいたま市の39.3度よりも高くなっており、湖と反対側からの風の影響次第では高温となることもある。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

この地図について

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

その他の地形図

地図をクリックすると、その地形、その標高、その地勢が表示されます。

熊谷市

埼玉県の北部、荒川扇状地の東端に位置し、県庁所在地であるさいたま市から北北西約45km、東京都心から北西約60kmの距離にある。市域の約3分の2が北端の利根川と南側の荒川とに挟まれた地域であり、ほか約3分の1が荒川の南側に、残りの一部が利根川の北側にも及ぶ。このうち荒川左岸に接する地域に中心市街地がある。そのほとんどが荒川や利根川によって形成された沖積平野であり、豊かな自然や肥沃な大地、また豊富な地下水を有する。ただし、荒川以南の一部地域は比企丘陵に含まれる。また、市内からは西に秩父山地を、北に赤城山を仰ぐ。市内最高地点は滑川町高根山の西、小江川地内の標高約104m。

平均標高:51 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

東松山市

市内中央部から西部にかけて東松山台地、南部には高坂台地が広がり、両台地上には東武東上線の駅があることもあり市街地や住宅地が多いほか、北部は比企丘陵、南西部は岩殿丘陵の東端部に当たりその立地を活かした住宅団地が多いようである。また、岩殿丘陵の一部である坂東山エリアでは工業団地としての誘致が進んでいる。都幾川・越辺川・市野川流域周辺は低地となっており田園風景が広がっているが、高度成長期以降は東京のベットタウン化拡大にともなって宅地化が進んでいる。なお、これらのエリアは2019年台風19号(東日本台風)で多くの場所が浸水したように水害リスクが高くなっている。市内の地形は比較的はっきりとしており台地と低地の境界付近は斜面に…

平均標高:69 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

下北沢

河川は北沢川が西から東に流れ、さらに北沢川に合流するいくつかの小川・水路等が一部で起伏のある地形を形成し、下北沢駅は「支流」が形成する谷に位置している。下北沢のほとんどが北沢川の流域に当たる(参考:東京都都市整備局『目黒川流域豪雨対策計画』他)。他に、玉川上水の水路が笹塚との境界付近を概ね北西から幡ヶ谷方面に向けて通る。ただ、これらの河川等は昭和時代までにほぼ暗渠化され、遊歩道の敷地などとなっている。さらにかつては、当地区北部で三田用水が玉川上水から分水され、大山町、上原との境界に沿って流れていたが、暗渠化の後に廃止されている(参考:旧版地図、他)。玉川上水の水路は現在ほぼ暗渠化され、遊歩道として整備されている。

平均標高:41 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。