寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

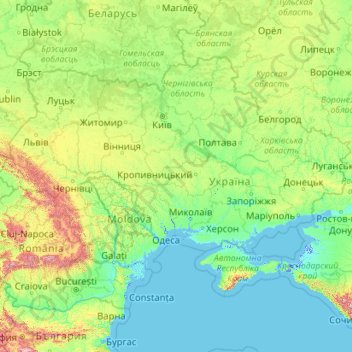

ウクライナ地形図

地図をクリックすると標高が表示されます。

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

ウクライナ

山岳地帯は、ウクライナの最南端のクリミア山脈と西部のカルパティア山脈だけである。最高峰はカルパト山脈にあるホヴェールラ山(Говерла, Hoverla)で、標高2,061メートル。これ以外の地域も平坦というわけではなく、東ヨーロッパの中では比較的起伏の多い地形をしている。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

この地図について

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

その他の地形図

地図をクリックすると、その地形、その標高、その地勢が表示されます。

南アメリカ

地形は、西部に南北8500キロにわたって走るアンデス山脈があり、6960メートルに及ぶアコンカグアをはじめ5000~6000メートル級の高山が並んでいる。アンデス山脈は高度は高いものの、とくに北アンデスから中央アンデスにかけての山脈上は麓の熱帯気候と比べて温和で暮らしやすく、山脈の間の河谷や盆地、高原には多くの人々が住む。特にエクアドルからベネズエラにかけての北アンデス山脈にはキトやボゴタ、カラカスといった大都市が立地しており、これらの国で最も人口稠密な地帯となっている。中央アンデスにおいてもこの傾向は顕著で、ペルー南部からボリビアにかけて広がるアルティプラーノと呼ばれる広い高原とその周辺地域は、古代アンデス文明の…

平均標高:283 m

アジア

アジアは六大州で最も大きな州であり、地理的にも多様で変化に富む。アジアの大半はユーラシア大陸に属するが、大陸内でも気候や地形に様々な差がある。また、特に大陸東側には環太平洋造山帯の活動によってできた無数の島々が点在しており、日本やフィリピン、インドネシアといった島国に多数の人口を抱える国家が存在する。アジアの東部から南部にかけては降雨が多く肥沃な土壌に恵まれることから人口が古代より非常に多く、現代においても世界最大の人口密集地域となっている。

平均標高:563 m

アフリカ

大陸北側に世界最大の砂漠であるサハラ砂漠をもち、これによって大陸は大きく二つに分けられる。また大陸東部にはパンゲア大陸がゴンドワナ・ローラシア大陸に分裂したときの名残である2,000kmの隆起地帯(ドーミング)と、それを東西に切り裂く世界最大長のアフリカ大地溝帯(東アフリカ地溝帯)が南北に走る。この南端にはアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ山(5,895m)があり、これは他の五大陸最高峰が非火山であるのに対し唯一火山活動で形成されたものである。大地溝帯には複数の火山や東アフリカ大湖沼群があり、西側で接するエチオピア高原などの高地部分にもニアムラギラ山(英語版)やニーラゴンゴ山などの活火山やヴィクトリア湖などの古代湖…

平均標高:462 m

ヨーロッパ

ヨーロッパは、ユーラシア大陸西の1/5を占める陸地であり、アジアとの地形的に明瞭な区分がない。

平均標高:223 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

ウラル山脈

ロシア > ハンティ・マンシ自治管区・ユグラ > ベリョーゾヴォ地区

ウラル山脈は並行する小さな山脈群からなり、東経60度の経線に沿って連なっている。カザフスタン北部のステップ地帯から北極海沿岸のツンドラにまで伸び、長さは約2,498km、平均標高は900mから1200mである。最高峰は1,895mのナロードナヤ山。ヴァイガチ島とノヴァヤゼムリャもこの山の連なりの一部にあたる。

平均標高:1,435 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

熊谷市

埼玉県の北部、荒川扇状地の東端に位置し、県庁所在地であるさいたま市から北北西約45km、東京都心から北西約60kmの距離にある。市域の約3分の2が北端の利根川と南側の荒川とに挟まれた地域であり、ほか約3分の1が荒川の南側に、残りの一部が利根川の北側にも及ぶ。このうち荒川左岸に接する地域に中心市街地がある。そのほとんどが荒川や利根川によって形成された沖積平野であり、豊かな自然や肥沃な大地、また豊富な地下水を有する。ただし、荒川以南の一部地域は比企丘陵に含まれる。また、市内からは西に秩父山地を、北に赤城山を仰ぐ。市内最高地点は滑川町高根山の西、小江川地内の標高約104m。

平均標高:51 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

アパラチア山脈

アメリカ合衆国 > ノースカロライナ州 > Yancey County

アパラチア山脈が最初に形成されたのはオルドビス紀で、およそ4億8000万年前である。複雑に褶曲し、侵食が進んだ丘陵性の古い山脈であるが、かつてはアルプス山脈やロッキー山脈と同等の標高であったとされる。北端はカナダ南東部のニューファンドランド島で、そこから北アメリカ大陸東部を南西方向に縦断し、南端はアラバマ州の中央に至る。また、その裾野はミシシッピ州北西部にまで及んでいる。同山脈は一連の山地群からなっており、個々の山の標高は平均して1,000m前後。最高峰はノースカロライナ州にあるミッチェル山(標高2,037m)で、これはミシシッピ川以東では最も高い。

平均標高:1,463 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

東松山市

市内中央部から西部にかけて東松山台地、南部には高坂台地が広がり、両台地上には東武東上線の駅があることもあり市街地や住宅地が多いほか、北部は比企丘陵、南西部は岩殿丘陵の東端部に当たりその立地を活かした住宅団地が多いようである。また、岩殿丘陵の一部である坂東山エリアでは工業団地としての誘致が進んでいる。都幾川・越辺川・市野川流域周辺は低地となっており田園風景が広がっているが、高度成長期以降は東京のベットタウン化拡大にともなって宅地化が進んでいる。なお、これらのエリアは2019年台風19号(東日本台風)で多くの場所が浸水したように水害リスクが高くなっている。市内の地形は比較的はっきりとしており台地と低地の境界付近は斜面に…

平均標高:69 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

下北沢

河川は北沢川が西から東に流れ、さらに北沢川に合流するいくつかの小川・水路等が一部で起伏のある地形を形成し、下北沢駅は「支流」が形成する谷に位置している。下北沢のほとんどが北沢川の流域に当たる(参考:東京都都市整備局『目黒川流域豪雨対策計画』他)。他に、玉川上水の水路が笹塚との境界付近を概ね北西から幡ヶ谷方面に向けて通る。ただ、これらの河川等は昭和時代までにほぼ暗渠化され、遊歩道の敷地などとなっている。さらにかつては、当地区北部で三田用水が玉川上水から分水され、大山町、上原との境界に沿って流れていたが、暗渠化の後に廃止されている(参考:旧版地図、他)。玉川上水の水路は現在ほぼ暗渠化され、遊歩道として整備されている。

平均標高:41 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

سبخة منخفض القطارة

カッターラ低地は軍用車、とりわけ戦車の通行が困難である。第二次世界大戦中、この地形がエル・アラメインの戦いで決定的な意味を持った。特に塩沼の通過が困難であり、断層崖やフェチフェチ (Fech fech) と呼ばれる微細な砂も行く手を阻んだ。断層崖の下に陣取ったイギリス軍に対して、枢軸軍は側面攻撃 (Flanking maneuver) を仕掛けることはできなかった。

平均標高:44 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

レーニア山

アメリカ合衆国 > ワシントン州 > Pierce County

登頂は難易度が高い。標高1,800m以上は氷河に覆われ、山頂に着くまでに2 - 3日かかり、天候悪化などの要因により登頂に失敗する場合も少なくないとされる。多くの登山者の命を奪ってきた山であるが、山周辺のトレッキングやハイキングは快適であり人気がある。周囲の森林地帯は1899年に全米で5番目となる「レーニア山国立公園」に指定され保護されており、園内には、当山を一周する全長150kmの「ワンダーランド・トレイル」がある。道は高低差があり険しいが、年に5,000人が一周を成し遂げる。当然、一部だけを歩く者は大勢いる。またクロスカントリースキーやスノーシューなどウィンタースポーツにもよい場所である。

平均標高:3,911 m

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。

寄付をします

次の冒険に備えよう:

Amazonアソシエイトとして、このサイトは対象となる購入から手数料を受け取りますが、お客様の負担はありません。